Викимонстр к Бобру пришел

И сказал дуреха -

Мессершмитты хорошо, а Мораны-плохо!

Нет более неблагодарного занятия, чем попытки сравнивать между собой истребители времён ВМВ. В этой байке я попробую изложить факторы, которые влияют на боевую ценность истребителя и постараюсь немного оживить картину примерами из реальных конструкций.

Ну вот, казалось бы, все просто - есть скорость самолёта, есть скороподъёмность, есть ещё куча других цифирей. Ну вот возьмём один - скорость 480км/ч и другой 570 км/ч. Все понятно, первый плохой, а второй лучше. Казалось бы... А потом узнаем, что почему-то первый любили лётчики и успешно воевали, а второй считали летающим гробом.

Как всегда, чтобы что-то понять, приходится углубляться в мелочи, причём как раз вот данные об этих мелочах и не лежат на поверхности и найти их трудно или даже невозможно. Но без них о самолёте судить категорически нельзя.

Итак, попробую перечислить и объяснить то, что в самолёте действительно важно для того, чтобы он был хорошим истребителем и что нужно искать, чтобы хотя бы немного понять.

Начну с начала. Самое минимальное условие- самолёт должен летать. Конечно, если самолёт может только стоять или ездить по земле, то надёжность его высока и его нельзя сбить, но вот практическая ценность его сомнительна :)

Итак полетели. Оставим скорость и т.д. на потом. Пока мы просто летим. Что важно тут? Важно, что бы самолёт создавал минимальные проблемы для лётчика. Особенно на взлёте и посадке. Режимы это сложные, лётчик после боевого вылета уставший и перспектива потеть на посадке тот ещё подарочек. И сразу отмечу, если самолёт даёт лётчику преимущества в других характеристиках, некоторые выбрыки на взлёте/посадке могут и проститься, и как-то лётчики приспособятся. Но не желательно.

Просто полет.

Очень желательно, чтобы самолёт в полёте, опять-таки создавал минимум проблем для лётчика. Что имеется в виду?

Быть устойчивым, не иметь неожиданных реакций на изменение режимов работы двигателя, не иметь их же на малых скоростях. Иметь комфортную кабину, куда не попадают выхлопные газы, комфортное расположение приборов и оборудования, достаточное количество навигационных приборов. Иметь хороший диапазон скоростей: от срывных до крейсерских и максимальных.

И, казалось бы, это важно для всех самолётов. А вот нет. Для истребителя это ОЧЕНЬ важно. Дело в том, что истребитель должен очень чётко контролировать всю обстановку вокруг себя. То есть он должен иметь возможность отвлекаться от пилотирования и осматриваться. Дабы его неожиданно не атаковали. Плюс навигация - за пилота истребителя это делать некому. Если же у тебя все внимание на своём самолёте, на контроле скорости, на управлении, то и на внимании на внешние факторы у тебя остаётся мало времени и возможностей.

И если кто-то думает, что у всех самолётов с перечисленным было где то одинаково, то ой как он ошибается.

Например. Лётчики, летавшие на восстановленных И-16 и, например, Мессершмитах Ме-109 и П-36, П-40, Мустангах с удивлением отмечали низкое количество выхлопных газов, попадающих в кабину - только с двух верхних поршней! Почти как у Мустанга! Вот так вот. Идём дальше: то, что в Ла-5/7 лётчики жарились, я думаю, все знают. "Ручка управления обжигает руку через кожаную перчатку". А два немецких лётчика, перегнавшие пару трофейных Як-9, попали в больницу из-за отравления выхлопными газами. Так же словаки, попробовавшие полетать на трофейных Яках, возвращались из полёта со сбитыми в кровь руками из-за неудобного расположения арматуры кабины.

Дальше - больше. Вот допустим И-16. Этот самолёт был отбалансирован на скорость набора высоты после взлёта. Хочешь лететь быстрее? Не вопрос, самолёт попытается перейти в набор высоты и тебе достаточно немного толкнуть ручку вперёд и всё норм. Для полёта на крейсерской скорости тебе надо было создавать усилие 2-2.5 кг. И так, например, два часа. Что уже не весело? А если захотелось ещё быстрее полететь - правильно, давите больше. Ослабите - машина взбрыкнёт, хорошо если это в горизонте, а если на вираже, да с небольшим скольжением, правильно, можно и в штопор. Пилоты хитрили и на ранних И-16 слегка приопускали зависающие элероны - появлялся небольшой пикирующий момент, но опять падала продольная устойчивость, а её у И-16 и так не было особо много. Можно отрегулировать на большую скорость, но тогда на посадке, самом опасном режиме, придётся тянуть ручку на себя. Пока у самолётов был маленький диапазон скоростей, это было не страшно, но скорость росла, посадочные росли не так быстро, и в авиации появились триммеры и переставные стабилизаторы, позволяющие балансировать самолёт в полёте на разные скоростные режимы. Но И-16 это не получил. А вот Мессер 109 имел. Но не все так оно просто. Дело в том, что из-за закручивания потока воздуха от винта самолёт имеет некоторую асимметрию. У Ме-109 это выражалось, в том, что при большей мощности и скорости надо было парировать попытку отворота нажатием ногой на педаль. И все бы ничего, но Месс то был создан под 700-сильный мотор и скорость 470 км/час.

А вот когда поставили 1000 сил и полетели больше 500 км/час, надо было давить сильней. И да - чем быстрее, тем больше. И да, триммера там не было :) Так и летали в перекос, одной ногой вперёд, как на вертолёте. А на Хеллкете немного отвернули ось двигателя в сторону от оси самолёта и вниз и парировать надо было минимально, а на И-16 был вывернутый киль и такой беды не было.

Но это так, мелочи, но с большим значением.

Ну вот мы пришли к выводу что самолёт должен комфортно управляться на посадке и в полёте. И тут сразу возникают ещё вопросы. То есть рулей должно быть достаточно для простого пилотирования на малых скоростях. А на больших эффективность то их растёт и, соответственно, если площади рулей большие, то для контроля самолёта в воздухе и для манёвра вам придётся делать совсем крошечные точные отклонения. Что затруднит точное пилотирование на большой скорости. И наоборот - уменьшишь, будешь на посадке маслать ручкой от борта до борта. И все это баланс, который выбирает конструктор и как то доводится во время испытаний. И чем-то приходится жертвовать. И самое неприятное, что лётчики испытатели такой баланс могут счесть подходящим, а вот война все поставит по-другому и на бумаге красивая машина окажется неудачной.

Ну вот мы взлетели, сели, полетели медленно, полетали быстро. Оценили подводные камни. Но истребитель, кроме того, что он имеет большой диапазон скорости, ещё и должен быть манёвренным, то есть иметь возможность занять удобное положение для стрельбы. По противнику, который совершенно вам в этом помогать не будет. А для этого вам надо быстро развернуться или перейти в набор высоты или пикирование. Что бы это сделать, ну кроме пикирования, вам нужна подъёмная сила, а подъёмная сила, это площадь крыла, а большая площадь крыла это большое сопротивление и значить нету скорости. Привет баланс! Но и это ещё не всё. Кроме устоявшейся манёвренности есть ещё и динамическая манёвренность. А это способность самолёта быстро реагировать на отклонения рулей. И вот проблема в том, что эта самая манёвренность вступает в конфликт с устойчивостью, так как устойчивая машина медленнее реагирует на отклонения рулей. И все опять летит в тартарары - получаем комфортный самолёт, но «вялый», не позволяющий быстро довернуть на противника. Есть пути снижения остроты - увеличивать плечи рулей, искать центровки, но увеличивая плечи, увеличиваешь и моменты инерции, а это опять усилия на органах управления и опять-таки, вы ещё не забыли, что у нас большой диапазон скоростей? Нет?

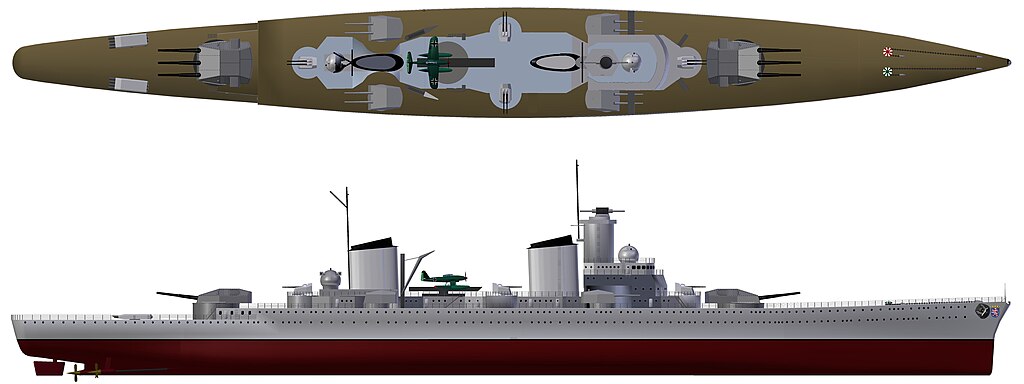

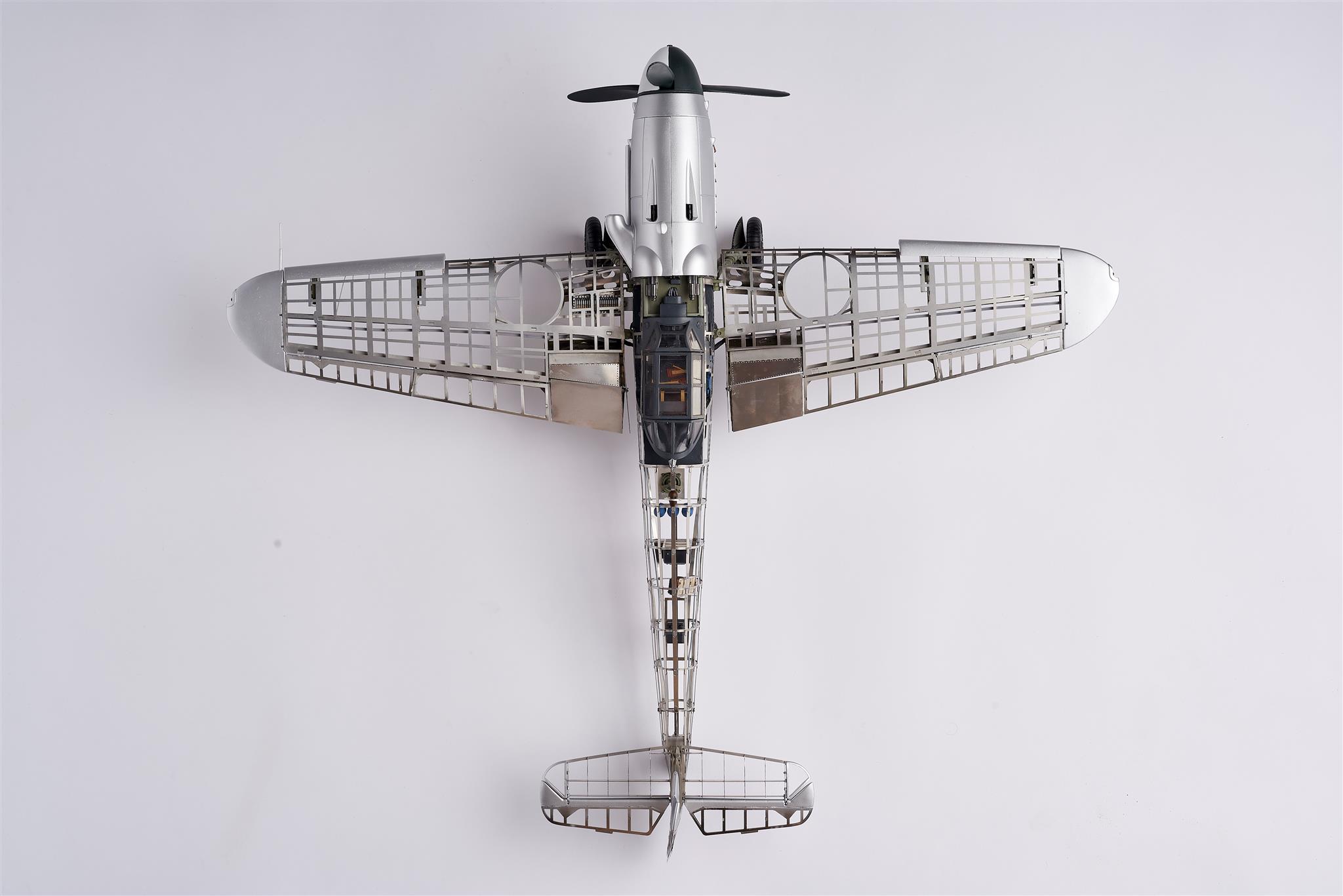

Ну вот Мессершмидт. Когда Вилли его делал, а надо помнить, что он то пришел в авиацию из «Дженерал авиэйшн», СЛАшников по-нашему, и там комфорт полёта на первом месте, он сделал достаточно переднюю центровку, большие плечи управления, большие элероны. И летать было комфортно, правда изменения траектории в вертикальной плоскости он делал плавно и с этим мирились всю его карьеру, а вот по кренам... По кренам, как написал лётчик-испытатель брит, после 500 км/ч ручка начинает напоминать лопату в ведре с раствором бетона. Впрочем, угловая скорость вращения все равно у Месса была высокой. Крылышко лёгкое, моменты инерции маленькие. Ну пока пушки не подвесили конечно... Крыльевые пушки и большие баки убьют угловые скорости вращения А6М Зеро, но... Это был необходимый компромисс.

А можно сделать, как сделал Поликарпов на И-16 и как делают на современных пилотажных самолётах - уменьшить устойчивость и уменьшить моменты инерции. И машина получила прекрасную динамическую манёвренность. Но... Так кстати делали. Например, Сопвич Кемел. Кстати, и у Хеллкета весьма задняя центровка, не так экстремально, конечно, но. Делать так попытался и Вилли на двухмоторном Ме-210. Но кончилось это плохо, пришлось переделывать серьёзно машину в Ме-410. Хороший пилотажник трудно сделать. Ну и для пилотажного самолёта нужны особо подготовленные и особо отобранные лётчики. Сделать пилотажный самолёт основным истребителем, до такого могли дойти только звери-коммунисты.

Но оставим пока манёвренность. Поговорим о скорости.

Ну то, что просто скорость ни о чем не говорит я думаю это известно - нужна скорость по высотам. Так как движок имеет разные мощности по высотам, есть двигатели с нагнетателями есть без и т.д и т.п.

Но вот допустим даже есть у нас данные по скорости, и? А кто и как их мерял, а в какой конфигурации, а сколько топлива на момент замера, а как была отбалансирована машина, а сколько пролетел самолёт для регистрации этой скорости?

Думаете праздные вопросы? Ан нет. Вот, например, Ме-109Е как бы 570 км/час по памяти, но вот в других странах вроде больше 550 км/час как бы не получалось намерять. А вот японцам почему-то на испытаниях в других странах скоростя или паспортные или более высокие замеряли. Про Советы я даже говорить не хочу. Контрольные испытания у них никогда и близко не подходили к замерянным на испытаниях. Но главное, главное даже не это - 20 км/час от заявленных, это как-бы само собой разумеется, тут в другом. Сколько времени самолёт будет разгоняться до этой скорости?

Вот пример, хорошая аэродинамически машина со слабоватым движком, но хорошим винтом, и хуже по аэродинамике, но с мощным двигателем и с винтом, который имеет большее сопротивление, но хорошую тягу?

Условно первый разгонится до 600 км/час, а второй упрётся на 550. И? А что будет в бою? А в бою первый самолёт при манёврах потеряет в аэродинамике и потеряет скорость, а потеряв будет долго её набирать, а второй будет ходить за газом, и виражить на большей скорости и разгонятся быстрее. И может получится так, что боевая скорость второй машины с паспортными 550 км/час будет выше лихого с 600.

Но скорость важна. Если атакуешь на большой скорости меньше шансов, что противник заметит, легче среагировать на манёвр противника. Более того, если разница скоростей выше 250 км/час, то манёвр противника легко парируется, слишком медленно он выполняется. А ещё можно оторваться от противника. Вот мы и подходим к скорости самолёта на пикировании и её важности для боя

Если есть запас высоты всегда можно спикировать и разогнаться за счёт снижения.

И вот тут начинаются новые вкусные вещи. Как легко входит самолёт в пикирование? Насколько быстро разгоняется? До какой скорости? Выдерживает ли планер? А что с управляемостью на таких скоростях? А как сохраняет самолёт скорость после выхода из пикирования, быстро теряет или нет? А насколько легко он выходит из пикирования и не разрушится ли конструкция самолёта на выходе из пикирования? И от всех ответов на эти вопросы зависит насколько истребитель будет хорошим истребителем.

Вот возьмём Фоккер Д21 и И-16. Что там у нас в Вики написано? Даже загляну:

Ну вот: 460 км/час Д21 и 461 460 км/час И-16 тип18. Ну вот, казалось бы, равная - ан нет.

И-16 в пикировании даже до 600 км/час не доходил, так как капот идиотский, и тканевая обшивка крыла продавливалась крыло теряло форму и всё. А вот Д21 устойчиво разгонялся до 715 км/час. И сохранял управляемость и после выхода хорошо скорость держал. То, что надо для скоростной атаки по идущему на крейсерской скорости противнику, и чтобы оторваться от него же. Ме-109 монстр устойчиво пикировал до 810 км/час. Ки-44 до 840 км/час. А когда на Як-9 в 1943 разогнались до 680 км/час - то сильно радовались. У всех свои достижения, как-то так.

Ну прелести с раскруткой винта и прочие радости мы оставим на потом.

Итак, немного до разберёмся с пикированием. Насколько мне известно, первыми ценность скоростного пикирования оценили американские армейские ВВС. В конкурсе, где участвовали П-35 и П-36, был обязательный пункт - пикирование с потолка до земли, ну вернее до высоты гарантированного выхода из пикирования, под углом 45 градусов на полной мощности мотора. И выход из пикирования с перегрузкой 11G. В итоге вся эта серия от П-35 до П-51 оказалась несколько перетяжелена по сравнению с аналогичными европейцами. Однако плюсы перевешивали минусы. Тут ещё надо отметить вот какой момент. Как известно существует такое число, как число Маха - скорость звука при определенных атмосферных условиях. Проблема в том, что при приближении к этой скорости у самолёта начинает меняться аэродинамика, центр приложения аэродинамических сил начинает смещаться назад и у самолёта как бы получается передняя центровка, что может приводить к затягиванию в пикирование. Такое число называется М-критическое. Но проблема в том, что поток воздуха, огибая крыло, движется с большей скоростью, чем вокруг остального самолёта, и эта скорость зависит от компоновочных и конструкторских особенностей. И если раньше из-за достаточно большого сопротивления самолёта он тупо не мог достигнуть своего М-критического, то вылизанная 30-40 серия вполне могла до М-кр доходить. Например, П-38 и П-47. Однако их профиля не были столь совершенны и не обеспечивали высоких значений М-кр, оно находилось для этих машин где то около 0.85. В итоге в первых боях в Европе были потери из-за затягивания в пикирование этих машин. Самым большим М-кр из ранних машин союзников обладал Спитфайр - 0.91. Кстати Ме-262 при всей типа авангардности имел этот параметр 0.84. Практически такой же, что и у Ме-109ф, при намного лучшей аэродинамике. Что и провоцировало много катастроф.

Но хватит о пикировании и поговорим ещё о таком значении, как наивыгоднейшая скорость манёвров. Дело в том, что когда мы говорим «вираж за 19 секунд» или «скороподъёмность 1000 метров в минуту», мы чаще всего не знаем, на какой скорости это замерялось и выполнялось. В принципе такие данные есть в руководствах по лётной эксплуатации и их можно восстановить. Почему это нужно. Ну, как пример: мы знаем, что И-16 маневрировал на скоростях 250-300 км/ч. В основном ближе к первому значению, Ме-109 350-400 (для понимания, все самолёты ВМВ маневрировали максимум до 450 км/час и только реактивы второго поколения Сейбр и МиГ-15 вышли на рубеж 550 км/час).

Чем это важно? Все тем же запасом энергии самолёта. То есть после установившегося манёвра самолёт обладает достаточным запасом кинетической энергии для выполнения резких боевых эволюций. Плюс помним что при разности скорости между атакуемым и атакующим более 250 км/час, манёвр первого не способен сбить прицеливание второго, так как осуществляется с слишком малым угловым перемещением. То есть По-2 может крутится, как угодно, но для Мессера это атака по почти неподвижной цели.

И-16 имел до 2 км скороподъёмность выше, чем у Ме-109Е, но делал это на скорости около 250 км/час, а Месс на 350 (по памяти, приблизительно). В итоге Месс хоть и набирал меньшую высоту за условные две минуты, но по горизонту уходил далеко от потенциального преследователя и сохранял возможность для энергичного манёвра с целью последующей атаки. Вот как-то так. С этим тоже разобрались.

Теперь пора поговорить про вооружение. Не знаю будет ли это откровение, но если современному Ф-16 или МиГ-29 старый японский Ки-27 выпустит прицельную очередь, допустим трёхсекундную, с дистанции где то 300 метров, то с вероятностью близкой единице, дальнейшая судьба этих самолётов завершиться. Самолёт штука хрупкая, ему надо двигаться, опираясь на воздух, поэтому все подчинено максимально возможному малому весу и опять-таки поэтому в нем куча очень хрупких жизненно важных систем. Поэтому пара пулемётов винтовочного калибра это как бы минимум достаточного вооружения истребителя. Но не будем забывать и кучу сбитых самолётов всего одним пулемётом винтовочного калибра! Но то такое. Зачем же тогда вооружение усиливали? Во первых для увеличения дистанции, во вторых для гарантированного поражения за короткий огневой контакт (три секунды - это очень много, в бою истребителей показатель времени пока цель находится в конусе поражения бортовым огнём варьируется от 0.3 до 0.5 секунды, по учебным боям и за это время желательно нанести противнику хотя бы такие повреждения что снизят его способность активно маневрировать. В-третьих, целью истребителя могут быть тяжёлые многомоторные машины, которые могут поглощать много попаданий с способностью продолжать полет.

Американцы когда то, после серии испытаний, определили, что для гарантированного поражения самолёта противника надо иметь скорострельность 6000 выстрелов в минуту. С тех пор они пытались этого добиться сначала комбинированным набором 0.30- и 0.50-дм пулемётов, потом только 0.50 и впоследствии 20-мм. Но стоит отметить, что с тяжёлыми многомоторными машинами они сталкивались мало, а где было это не было так уж легко. Европейцы шли по пути повышения значения разового попадания и можно только отметить, что чёткого ответа война не дала, есть ощущение, что американский тип вооружения был предпочтительнее для боя истребителей, но это не точно.

А теперь о нюансах.

1. Различия в скорострельности синхронного и свободно стреляющего оружия. Если коротко, то какой бы ни была большой скорострельность вашего оружия, синхронное стреляет с темпом не более 800 выстрелов в минуту при трёхлопастном винте и 900 при двухлопастном, чем выше калибр - тем больше падает это значение из-за большей инертности системы оружия.

2. Крыльевые установки имеют меньшую кучность из-за разноса между стволами и необходимостью выставлять пучок сведения оружия на определенную дальность, а также из-за деформаций крыла при полётных нагрузках. С другой стороны вибрации от двигателя могут оказывать большое воздействие на кучность синхронного оружия.

3. Так называемые мотор-пушки так же особо страдали от вибраций мотора (чаще всего на некоторых оборотах у всех моторов были сильные вибрации), кроме того? нагрев от двигателя мог приводить к изгибам ствола орудия, вплоть до заклинивания, и неравномерному нагреву патронов, что опять-таки? давало разброс баллистических характеристик выстрела. Таких недостатков была практически лишена только установка Аэрокобры. Все остальные истребители долго и тяжело страдали этим набором траблов и, например Месс-109 получил надёжно точно работающую мотор-пушку только с модификации Г-2.

Но и это ещё далеко не все. Самолёт не летит по рельсам. Он все время немного колеблется по всем осям. Точная запись полёта самолёта - это никогда не ровная линия, это всегда волнистая линия разной степени, в зависимости от устойчивости самолёта. Более того, когда вы отклоняете рули, самолёт не просто переходит на другую траекторию, он совершает несколько колебательных движений, пока и не успокаивается на новой траектории. И это зависит:

1. От устойчивости самолёта - устойчивый самолёт быстрее успокаивается (но и труднее начинает колебаться для занятия новой траектории)

2. От плеч органов управления - колебания процесс динамический и там плечи в квадрате.

3. От моментов инерции самолёта.

Как видим лучше всего иметь длинный лёгкий хвост с далеко отнесённым оперением, и длинные лёгкие крылья с широко разнесёнными элеронами.

Что это даёт? Это даёт то, что лётчик может чётко и быстро зафиксировать самолёт в определенном положении для точной, кучной пулемётной очереди.

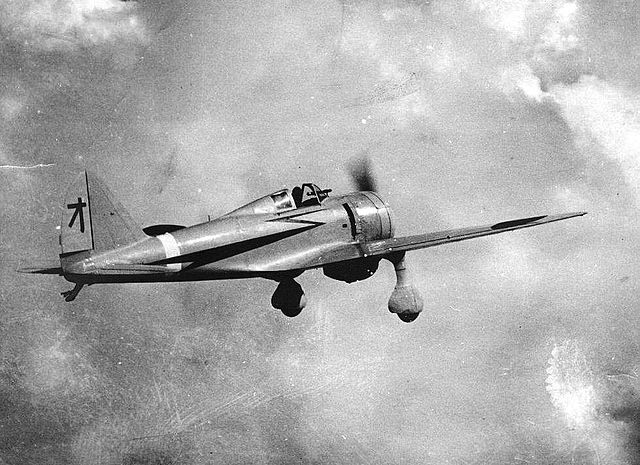

Например, во время испытаний японского Ки-27 в СССР выяснилось, что благодаря способности быстро и точно фиксироваться в воздухе, Ки-27 давал из двух пулемётов в три раза больше попаданий по мишени, чем И-16 из четырёх. И это ещё с учётом, что на Ки-27 был нештатный винт, дававший большую вибрацию.

Вот теперь мы где-то можем себе представить объем проблем, связанный с вооружением.

Опять-таки практика войны показала, что самолёту с хорошим балансом устойчивость/управляемость, с малыми моментами инерции и большими плечами управляющих поверхностей, для гарантированного поражения любых воздушных целей периода ВМВ вполне было достаточно либо четырёх пулемётов винтовочного калибра, либо двух 0.5-дм. Все что менее уже трудности и все что более комфорт, но не забываем, что это всё вес. И худшие моменты инерции. А это запускается вся цепочка затруднений, вплоть до меньшего процента попаданий в итоге.

И вот теперь мы немного представляем тот объем информации по самолёту, который нам нужно собрать по самолёту, чтобы немного (! - и это не шутка) начать понимать, что он из себя представлял. И это ещё не всё. Надо представлять, какая была механизация крыла. Позволяла ли она пользоваться ей для увеличения манёвренности в бою, не было ли раскруток винта, не было ли тенденций резкого срыва в штопор при энергичном маневрировании и легко ли было парировать этот срыв. А ведь есть ещё и нюансы. Например, Моран-406 прекрасно пикировал устойчиво до скорости 740 км/час и сохранял управляемость, но на выходе с большой перегрузкой срывался механизм уборки радиатора, он падал в крайне нижнее положение, резко увеличивая сопротивление и можно было переохладить двигатель. Месс-109 до Эмиля страдал от раскруток винта и мог сложить оперение при слишком резком выводе из пикирования. П-40 долго обладал недостаточной путевой устойчивостью на больших скоростях и плавно водил носом из стороны в сторону, дефект убрали только удлинив хвост.

Многие недостатки машины компенсировались тактическими приёмами и опытом лётчиков.

Например, ужасный обзор месса и Корсара компенсировался полётом змейкой и хорошим радиообменом в паре. Опытные лётчики И-16 добивались намного большего процента попадания стараясь стрелять, на так называемой подтяге, то есть с движением носа самолёта снизу вверх (относительно земли это не обязательно) то есть чуть-чуть дотягивая ручку на себя - самая устойчивая конфигурация ишака, кроме того опытные пилоты, быстрыми чёткими движениями рулей как бы успокаивали мало устойчивый ишак на нужной траектории. Ограничение по скорости пикирования Ки-43, широко известное это 550 км/час, но, во-первых, это скорее всего для самых ранних (а иначе как бы у Ки-43-II-Kai была бы максимальная скорость 576 км/час?), во-вторых есть весьма заслуживающие доверия сведения, что это ограничение было из за возможности на выводе превысить максимальную перегрузку в 6-G и сложить крылья. Вроде Ки-43 позволял устойчиво разгоняться до почти 800 км/час, хотя по крылу и шёл гофр (кстати он шёл и у Ме-109 и Спита) но вот выход представлял сложности, так как надо было очень аккуратно работать ручкой и достаточно длительно держать высокую перегрузку, но не переходя предел. Когда у тебя темнеет в глазах и перегрузка вдавливает ручку и руку на ней в живот, провоцируя увеличение перегрузки.

И теперь о дальности. Как показала практика, запас топлива и соответственно дальность и время полёта оказались критически важны для истребителя. Имея большой запас топлива, пилот мог и поддерживать более высокую скорость во время полёта и занять более удобную позицию для атаки и не спешить выходить из боя. Кто первым пытался выйти из боя имел все шансы быть сбитым. То, что такой истребитель имел большую ценность для таких задач, как прикрытие бомбардировщиков, прикрытие наземных целей, оперативный маневр, я думаю нет смысла и говорить. Но за этим стояла огромная борьба за весовое совершенство самолёта. Просто в лоб, как на МиГ-3 и ЛаГГ-3, это не кончалось ничем хорошим. Как и игнорирование этого фактора на распиаренном Як-3.

Опять-таки, как показала практика ВМВ, 75% самолётов сбивалось в первой атаке. Поэтому самолёты, позволявшие быстро разогнаться на пикировании, скомпенсировать быстрой реакцией на манёвр уклонения противника, занять устойчивую позицию для стрельбы, окатить врага мощным залпом, энергично выйти из атаки, сорвав попытку противника, контратаковать и занять положение для повторных атак, оказались наиболее успешными истребителями. Если же это сопровождалось налаженным управлением боя с земли или отдельно маневрирующего самолёта командира, плюс тактическими приёмами, когда даже сопровождение бомбардировщиков не выливается в медленный полет с ними в одном строю, плюс квалифицированные пилоты, плюс концентрация и манёвр авиасоединениями, то положительные свойства такого самолёта полностью раскрывались и самолёт приобретал легендарную славу. Если же последние условия не выполнялись - даже отличные самолёты могли проявить себя с худшей стороны.

Ну и немного, галопом по Европам, пройдусь по нескольким основным машинам.

И-16. По своей сути гениальная машина. В первичном задуме: это малосерийный истребитель для утилизации бывших в наличии устаревших двигателей М-22, которые не позволяли создать биплан с конкурентной, относительно одногодков бипланов, скоростью. А моноплан уступал бы им в манёвренности. Поликарпов же, создав истребитель с великолепной динамической манёвренностью, с устаревшим двигателем создал конкурентоспособный истребитель. К сожалению, волей обстоятельств и плановой экономики, а также интриг в руководстве, И-16 получил самые современные, на тот момент, двигатели Райт-Циклон и стал основным истребителем ВВС. То есть эксклюзивный самолёт для немногих стал самолётом рядового пилота. К чести Поликарпова надо отметить, что он всё сделал, что бы обеспечить подготовку лётчиков. Хронологически первым серийным самолётом в линейке И-16 была спарка УТИ-2. Да и в дальнейшем УТИ-4 много выпускался и долго был основным учебным истребителем, вплоть до реактивной эры.

Теперь о нюансах. И-16 обладал прекрасными динамическими характеристикам, и и хорошим запасом рулей, и малыми нагрузками на них во всем диапазоне скоростей. И тут положительные свойства почти заканчиваются. Малое плечо оперения давало плохое демпфирование колебаний, а сделать его больше, не позволяла тяжёлая деревянная конструкция. Крыло имело профиль КларкYH, достаточно тонкое, но с максимальной толщиной на четверти хорды. До туда и шёл дюралевый носок, а дальше шла тканевая обтяжка. На скоростях выше 450 км/час ткань начинала продавливаться, контур профиля деформировался и росло сопротивление. Похоже Поликарпов долго этого не осознавал и второй раз наступил на те же грабли с И-17, недобрав в итоге существенно по скорости и провалив в итоге потенциально великолепный проект. Про беду с триммером я уже говорил. Но были и ещё неприятности. Крайне отвратительный капот. Дело в том, что, чтобы не перегреть или не переохладить двигатель, надо регулировать проход воздуха через капот. К тому моменту уже все научились делать капот НАСА с регулируемой юбкой на выходе. Но по производственным возможностям наши заводы её не потянули, там нужно много подшипников, точные подгонки, тяги управления, да что бы это все работало при нагреве и аэродинамической нагрузке. Применили управление на входе, что крайне упростило конструкцию, но убило аэродинамику. Была надежда на редукторный двигатель, что позволило бы более благородно закапотировать его и увеличить диаметр винта, но двигателисты не смогли сделать даже удлинитель вала. Плюс так и не смогли сделать нормальный нагнетатель для двигателя, и он начинал задыхаться уже после 2 км высоты. В итоге даже в отвесном пикировании И-16 не переходил 600 км/час. Неопытный пилот малоустойчивый, норовистый «Ишак» пилотировал, сосредоточившись на приборах и органах управления. Куда там обзор... Опять-таки, низкая устойчивость приводила к низкой кучности стрельбы, что ещё усложнялось низкой кучностью Шкассов. Но все менялось, если в кабину садился талантливый, опытный, влётанный в машину пилот. Прекрасный обзор из открытой кабины, моментальная реакция на дачу и уборку газа, реакция на рули. Огромные скорости и ускорения вращения, хорошая устоявшаяся манёвренность. В итоге опытного пилота было очень трудно сбить. Осложняло все малый запас топлива, но спикировав до минимальной высоты, там, где скорости его и Мессов до Ф были практически равны, энергично маневрируя, «Ишак» достаточно быстро терялся на фоне земли и уходил. И-16 не мог навязать бой, но мог эффективно беречь лётный состав, и эффективно прикрывать Илы и СБ. К сожалению, организация и управление советской авиации не могло обеспечить их эффективное применение в этой роли.

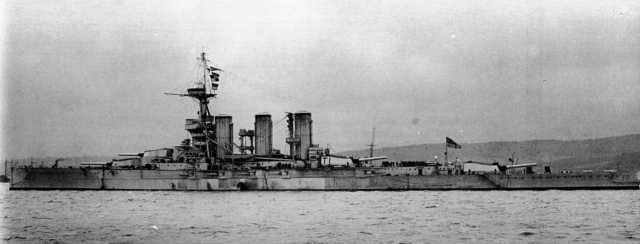

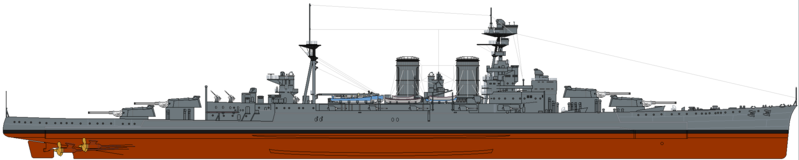

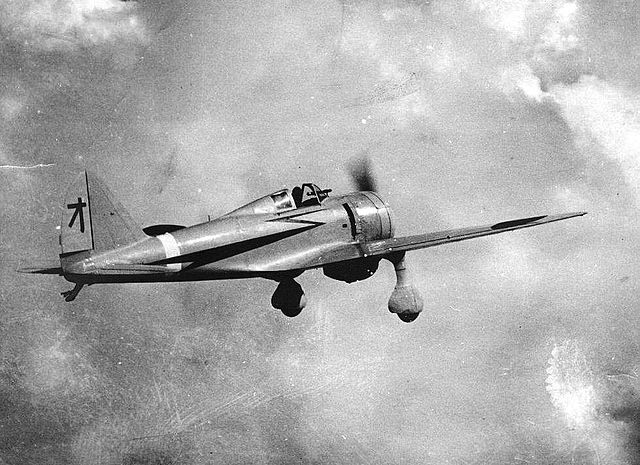

Фоккер Д21.

Большинство историков авиации считают его где-то равным И-16. Это несомненно не так. Фоккер намного более современная конструкция, хотя и имеет деревянную конструкцию.

Фоккер пожертвовал весом ради аэродинамики. Достаточно тяжёлое деревянное крыло с гладкой обшивкой. Аккуратно закапотированные неубираюшиеся шасси дали выигрыш в весе и создавали вряд ли большее сопротивление чем огромная поперечная щель, да ещё и почти на передней кромке крыла убираемого шасси Брюстер Буффало. Остальная аэродинамика тоже была на высоте, как и устойчивость и управляемость. Д21 развивал на пикировании 715 км/час, сохраняя устойчивость и управляемость и хорошо эту скорость сохранял на выходе. Когда смотришь на него, всегда стоит помнить, что Норт Америкэн - это филиал фирмы Фоккер в США и конструкторская школа создавшая Мустанг и Д21 одна. Так что это Мустанг на минималках. Де факто Д21 идеально подошёл для финнов с их тактикой «страйк энд ран», что идеально реализовывалось в облачном небе Финляндии при огромном превосходстве советской авиации в небе. Плюс хороший британский и потом американский двигатель с неплохой высотностью. По итогу Фоккер сохранял актуальность почти до 1943 года и серьёзным противником для него были только Аэрокобры и П-40.

[Продолжение возможно будет]